芸術の醍醐味とは、

つくり手にも鑑賞者にも「特別な経験」が与えられること。

国内外で活躍中する、クリエーターの方々が語る、「楽園展」の魅力をご紹介します。

つくり手にも鑑賞者にも「特別な経験」が与えられること。

国内外で活躍中する、クリエーターの方々が語る、「楽園展」の魅力をご紹介します。

ファッションデザイナー

皆川 明(AKIRA MINAGAWA)

「しょうぶ学園」の作品をながめて、ものづくりで大切なことを忘れないようにしています。

世界的に活躍中のファッションデザイナー皆川 明さん。最近では、東京スカイツリー®や青森県立美術館などのスタッフユニフォームを手掛けたことでも知られています。そんな皆川さんと「しょうぶ学園」の偶然の出会い、そして、ものづくりにおける共通点についてもお話いただきました。

- ── 皆川さんは「しょうぶ学園」の作品の大ファンだと伺っていますが、

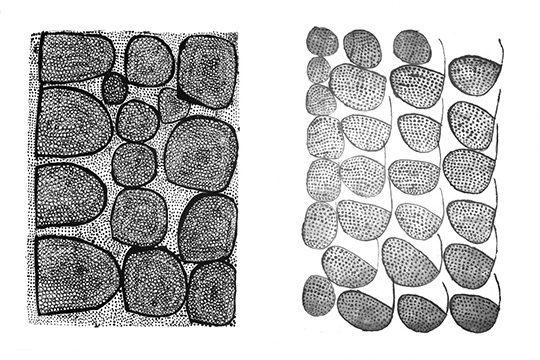

そもそもの出会いをお聞かせいただけますか? - 4~5年前、ある雑誌のアートの一般公募企画に審査委員として参加したのですが、その時たくさんの作品の中から自分が選んだ作品が、たまたま「しょうぶ学園」の方のものでした。和紙のような生成りの紙に墨一色で書かれたドットのような作品でしたが、力強いタッチの上にとても感情がのっている印象を受け、アートとしての力強さを感じられるものでした。その時は、「しょうぶ学園」について深くは知りませんでしたので、たまたまその方個人がすばらしい作品を作られる方なのかな、と思っていました。

その後、鹿児島出身の友人が「しょうぶ学園」の福森さんと親しいということがわかり、是非訪ねてみたいと思い、友人と一緒に「しょうぶ学園」を訪れました。

「ミナ ペルホネン賞」翁長ノブ子(『装苑』2005年5月号)

©Shobu Gakuen

©Shobu Gakuen

[プロフィール]

minä perhonen デザイナー

1967年生まれ。1995年に自身のファッションブランド「minä(2003年よりminä perhonen)」を設立。

オリジナルデザインの生地による服作りを進め、国内外の生地産地と連携して素材や技術の開発に注力する。デンマークkvadrat社をはじめとする海外のテキスタイルメーカーにもデザインを提供。

1967年生まれ。1995年に自身のファッションブランド「minä(2003年よりminä perhonen)」を設立。

オリジナルデザインの生地による服作りを進め、国内外の生地産地と連携して素材や技術の開発に注力する。デンマークkvadrat社をはじめとする海外のテキスタイルメーカーにもデザインを提供。

minä perhonen(ミナ ペルホネン)

1995年にデザイナーの皆川明により設立されたファッションブランド。近年は家具やテーブルウェアなどのインテリアプロダクトや、ステーショナリーなどファッションの領域を越えたデザインプロダクトも発表。

ブランド名は、デザイナーが北欧への旅の中で、そのライフスタイルやカルチャーに共鳴するフィンランドの言葉から取った。「minä」は「私」、「perhonen」は「ちょうちょ」を意味する言葉。蝶の美しい羽のような図案を軽やかに作っていきたいという願いを込めている。ブランドロゴは、「私(四角)の中のさまざまな個性(粒の集合)」を表す。蝶の種類が数え切れないほどあるように、ミナ ペルホネンの生み出すデザインもまた、増え続ける。

1995年にデザイナーの皆川明により設立されたファッションブランド。近年は家具やテーブルウェアなどのインテリアプロダクトや、ステーショナリーなどファッションの領域を越えたデザインプロダクトも発表。

ブランド名は、デザイナーが北欧への旅の中で、そのライフスタイルやカルチャーに共鳴するフィンランドの言葉から取った。「minä」は「私」、「perhonen」は「ちょうちょ」を意味する言葉。蝶の美しい羽のような図案を軽やかに作っていきたいという願いを込めている。ブランドロゴは、「私(四角)の中のさまざまな個性(粒の集合)」を表す。蝶の種類が数え切れないほどあるように、ミナ ペルホネンの生み出すデザインもまた、増え続ける。

- ── 実際に「しょうぶ学園」で、たくさんの作品や制作の様子を御覧になって、

いかがでしたか? - 一言でいえば衝撃的でした。これをはたして“障害者アート”といってよいのか、つまり、“障害者”という言葉を使ってよいのか、自問自答しました。ものづくりのプロセスの中で、どちらかというと自分たちの方にこそ既成概念という障害があるのではないかと感じました。

そして、「しょうぶ学園」の皆さんの集中力を目の当たりにし、既成概念から自由でいることの大切さを強く感じ、ものづくりの際に自分が知らず知らずのうちに前提としてしまっている諸条件を捨てなければならないと、自分自身を振り返りました。作品については、人がそれぞれ本来もっている本質的な癖が素直に出ていて、本当に素晴らしいと感じました。限られた領域へのこだわりのようなものは、ものを作る上でとても重要なことだと思います。常識の範囲で考えたとき、それは“限られた領域や方法へのこだわり”と捉えられますが、彼らの作品は時間の制約や他者からの評価から解き放たれ“自由さをもってこだわりぬいている”ということだと思います。

そして、本当に楽しそうに、自分のこだわりに忠実に作品づくりをしていると感じました。

制作の様子 ©Shobu Gakuen

- ── このような作品が誕生する背景として、職員の方の役割も大きいと思いますが、「しょうぶ学園」での職員と利用者の会話などを御覧になってお感じになったことはありますか?

- 「しょうぶ学園」という場所で、本来もっている表現能力を自由に発揮することができるのは、それぞれの工房や職員の方のコミュニケーションの取り方に由来するのではないかと思いました。環境の作り方、コミュニケーションの取り方に焦点を当てて考えていくことで、多くの方が自由に生きていくことができるように感じました。作品を商品化するには、職員の方の手助けが必要ですが、それは決して技術を教えるのではなく、お手伝い。創作活動自体には一切関与していません。その加減が「しょうぶ学園」はとても上手なんだと思います。それは日頃からのコミュニケーションの積み重ねの中で培われたものなのでしょう。福森さんは、みなさんと感情と感情で対話しているように見受けられました。理性的に抑制した対話や教育的で指導的な会話ではなく、その人達が感情的にどう感じているかをきちんと汲み取って理解し、福森さんも感情をもって対話しているようで、そのコミュニケーションの取り方が本当に素晴らしいと思いました。

- ── 皆川さんのものづくりと「しょうぶ学園」の作品づくりに、

何か共通する点があるのでしょうか? - 私は「しょうぶ学園」の木工作品を購入して食器として使っており、ミナ ペルホネンの青山のショップではベンチを、京都のショップではイスを使っています。「しょうぶ学園」の作品を身近において、制作にかけられた時間や集中力、ブレのなさを感じ、本来のものづくりはこうあるべきだ、ということを忘れないようにしたいと思っています。集中力が途切れない、時間に追われない、邪念が入らない、そういうことがものづくりの上ではとても重要なことなのです。私自身、ものづくりにおいては“主観”-自分が感じていること-が最も大切だと考えています。他者からの情報、服でいえば流行などに左右されることなく、自分が感じていることをどのように形にするかということを常に大事にしています。「しょうぶ学園」の作品をみると、そのことを意識せずに表現できているので、本当に素晴らしい。そして、クリエーターやアーティストが、他者を感動させるものを作り出すには、まずは自分自身がそのものと向き合う際の大きな情熱や感情が必要ですし、それを大切にしたいと思っています。

工房しょうぶ 無題 2013年

©Shobu Gakuen

©Shobu Gakuen

- ── 本展覧会では、「しょうぶ学園」の木工作品をはじめ、

絵画や立体作品、刺繍など様々な作品を御覧いただく予定です。 - つくり手たちの命から生まれてくる、アートとよぶにふさわしいエネルギーをもった作品が作られていると改めて感じます。既成概念にとらわれず、感情をそのまま表現するには、心の摩擦がないとても純粋な心の通り道が必要な気がします。内側にある心と常に対峙し、それがストレートに表現されていること自体が素晴らしい。タッチが凄いとか、色がきれいとか、そういう個々のことでは説明できない、人の感情を揺り動かす、アートとしての本質的な力強さをもっているものばかりだと思います。

濱田幹雄(しょうぶ学園) 無題

2013年 アクリル、帆布

©Shobu Gakuen

2013年 アクリル、帆布

©Shobu Gakuen

- ── 今回、本展覧会を多くの方に御覧いただくことについて、

どのようなことを期待されますか? - このような素晴らしい作品が鹿児島の「しょうぶ学園」という場所で作られているということを多くの方に知って頂き、それによって、人の能力や可能性について改めて考えて頂く機会になればと思います。人間には多様性があり、その多様性の中でその人らしい人生を生きることが尊いことで、そのように生きられる環境がここにはあるということを、多くの人に感じて頂きたいと思います。

社会のシステムの中の一員として上手く生きられることが大切なのではなくて、一人の人間としてどのように生きるかということに価値を見出し、いろいろな人同士が補完し合える社会とはどういうものか、そのようなことを考えるきっかけとして、この展覧会を訪れて頂きたいと思います。

チラシに「つくり手よし、見手よし、世界よし」とありますが、「三方よし」をこのように解釈されたのですね。とても素晴らしいと思います。

- ── 最後に、来館者へのメッセージをお願いします。

- “障害者”という境界線は、社会の中で本当に必要なのでしょうか?私は「しょうぶ学園」に行くと、常に学ぶべきは私たちの方だと思って帰ってきます。

では、なぜ社会は“障害者”という言葉を使うのか。障害という言葉を使うこと自体、社会として、人と人のコミュニケーションとして考え直すべき時なのではないでしょうか。「しょうぶ学園」では、「しょうぶ学園」で働く人々の幸せが考えられていて、彼らが作ってくれる料理も食べる人に向けての真心がこもり、味もおいしく、私たちの心を温かくしてくれます。利益追求ばかりに偏ったり労働者への感謝や配慮が欠けている社会、はたしてどちらの方が豊かなのかと問われているように感じますね。